技術士試験に合格!

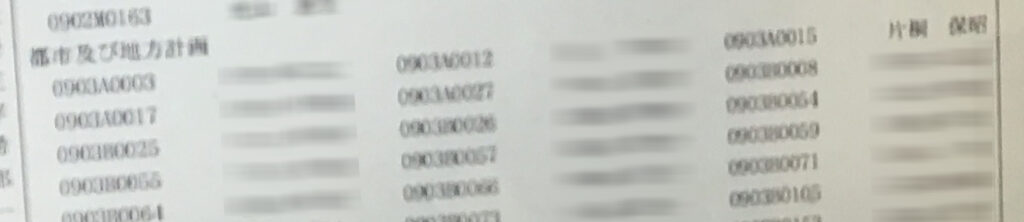

風土計画舎の代表、つまりこれを書いてる私なんですが、このたび受験中だった技術士・建設部門(都市及び地方計画)に合格しました。

これで公的にも建設コンサルタント、特に都市計画・まちづくり・造園コンサルタントとしてとして仕事をしていけることになります。これからも風土計画舎をよろしくお願いします。

この技術士建設部門の資格は建設コンサルタントとしては必須なんですが、だいたいみんな30代くらいで取得してるんですよね〜。俺もう50代だし、いままでなに何やってたんだって怒られそうですが。自分的に技術士としてふさわしいだけの高度な仕事を主導してきたのかな?ってずっと自問自答してきたんですよね。受験資格としては7年の実務経験でいいんですけど、勝手に自分でハードルを上げてたんです。

で、ここ数年で自分自身、まちづくりと造園の実務者として急に自信がついてきたので、受験することにしたんです。なんで急に自信がついたかっていいますと、片桐仏壇店の経営を通じて、お寺や神社の計画と設計に関われたっていうのが大きいです。私の持論として、社寺の境内地は日本独自のまちづくりに欠かせない公共空間だと思っているんですよね。日本を含め近代国家のまちづくりでは、公共空間というと公園緑地が代表的なんですが、神社は古事記にも出てくる公共空間で、古代ギリシャ人たちが民会を開いていたポリスの中のアゴラに相当します。これをまるで存在しないかのように、まちづくりから疎外してきたのが近代日本の都市計画です。

この公共的な社寺空間を、まちづくりの中に取り戻すことを、私はずっと主張してきました。賛同者は少なかったというか、ほぼ無視されてきましたが、賛同してくださる奇特な神社さんやお寺さんのおかげで、社寺境内の設計に関わることはできました。私に仕事を頼んでくれた社寺の皆さんには本当に感謝しています。

技術士の試験を受験するときには、自分の実務経験を論文にして提出しなければならないんですが、この分野で技術士になる人は大抵は公園緑地の設計計画実務を論文にしています。だけどそんなわけで私が提出した論文は社寺の設計の経験でした。社寺の設計で技術士をとった人なんて私が初めてで、前代未聞でしょうね。

ともあれ今年の技術士試験の最終合格率は建設部門でたった8.1%ということで、例年にも増して狭き門でした。試験勉強を許してくれた風土計画舎スタッフ、最期まで口述試験の模擬試験を繰り返してくれた私の妻、試験勉強の指導をしてくれたSUKIYAKI塾の皆さん、実務経験を積ませてくれた神主様、お坊様や、博物館の方々に感謝です。

これからも地域と伝統文化の視点から、緑とまちづくりのお手伝いをしていきたいですね。よろしくお願いします。